姑蘇好時光,每天聽見有趣的蘇州。

去年,一部大火的《延禧攻略》讓無數劇中人走紅的同時,也讓在劇中以各種姿態頻頻出現的一件小玩意星光四溢。

那就是無論皇上、王爺使用的折扇,還是后宮妃嬪使用的團扇,它們大多來自蘇州。

提起扇子,今天的60后或是50后的老蘇州,應該都有自己的一段記憶,那時候蘇州人都使用一種非常簡易的扇子,沒有扇骨只有一個紙質的扇面和一個黑色的鉛皮制成的骨架,合攏的時候,就像一雙比較短的筷子,一頭有一個搭扣,非常輕巧。

打開搭扣往外一翻,扇面就360度打開成一面圓扇,而黑色的骨架正好成為扇柄,用來扇扇子。最有意思的是,不少蘇州人家都承接過制做這種折扇的外發加工,工藝很簡單,扇面和骨架都是現成的,只要用漿糊把扇面兩邊粘在扇架上就行了,一把扇子的制作人工費少得可憐,好像只有一兩分錢吧。誰家現在還藏著這種扇子,也可以算是古董了。

而今天我們要說的是高大上的真正的蘇扇。蘇扇實際上是蘇州折扇、檀香扇、絹宮扇,紙團扇等的總稱。無論其中的哪一種,都以制作精巧聞名,尤其是折扇類,扇骨扇面扇頭都有看頭。

中國制扇工藝大師盛春是蘇州人,國家非遺制扇技藝傳承人,也是制扇行業屈指可數的年輕女性大師之一,擅長蘇扇,宮扇,扇面等制作工藝。從上個世紀九十年代起,20多年的修行,用鈍了數不清的刀,磨平了無數把矬子,手上的老繭一層又一層,一把把形態各異的精品蘇扇從盛春手上誕生。

在制扇人的眼中,蘇扇儼然是一位翩翩君子。“一柄精品蘇扇,扇骨構筑筋骨,扇面包裹出血肉,邊骨如站姿,打開折扇則如起舞,造型多變的扇頭活像人的足履,古方頭莊嚴,雁尾頭靈動,葫蘆頭飄逸,而扇面上的字畫則如人的錦衣。”

蘇扇養眼,終究是因為制扇的人首先對“料”的考究。

蘇扇重在扇骨,選料取精用宏,工藝繁多復雜。在行話里,紫檀、象牙、烏木作骨的扇子稱作“俗制”,而以棕竹、毛竹作骨的扇子,則被稱為“懷袖雅物”。

這竹制的扇骨通常采用清白無斑點的冬季毛竹,經過劈、浸、曬磨、燙等多道工序,少則四十余道,多則七十余道,耗時經年,加工成臘黃玉潤、絲紋纖細、光潔明亮的扇骨。

扇骨不像扇面那樣奪人眼目,但在做工上卻絲毫馬虎不得,處處都是精細的力氣活,裝飾手法就有雕刻、鑲嵌、髹漆、鏤空、合骨、燙花手繪等等,得有精巧的心思才行,還得沉得住氣。

蘇扇的扇面講究就更多了,大多用花紋清晰的棉料、宣紙裱成,除素面外,更有了灑金、泥金等高檔扇面。

蘇州歷代的名人文人,是蘇扇扇面的極好推手,諸如明代的沈周、文徵明、唐寅、仇英讓吳門畫派大放光彩的同時,也大大地推進和影響了蘇扇的發展。只要去看看蘇州博物館所收藏的大量明清以后的扇面書畫就能領悟其中的關聯。匯聚筆墨紙硯的字畫,花鳥魚蟲水榭亭臺,篆隸草行,融合木竹玉石的鑒賞,貫穿鏤刻雕燙的技藝,古典的美學在一把扇子上流轉。

扇頭這個精致的“機關”往往被人忽視。扇頭,是扇骨聚攏散開固定的軸心部位,它是一把扇子美不美,耐不耐用的關鍵所在;它也是制扇藝人爭奇斗巧,花畢生精力去研究創新扇子造型之所在。

盛春與她的先生在1997年創辦了自己的制扇廠,二十多年來在錘煉打磨中也在不斷創新設計,2013年她在故宮“清風徐來”清宮藏扇展上被絹宮扇震撼,于是回蘇后又反復琢磨如何復刻,最終成功復原出曾經的皇家典藏。青奧會、奧運會、電影《大圣歸來》、電視劇《延禧攻略》、《如懿傳》等等……蘇扇的影子到處可見。

“枯燥、緩慢,少量,勞作,固執,日復一日,周而復始。”

因此蘇州制扇技藝匠人流失到底有多嚴重也是外人難以想象的,所以每一個堅守在這份手藝上的匠人都值得我們深深的敬意。

蘇扇翩翩,一把扇子上流轉的是一座城市的美學精神與生活氣度。

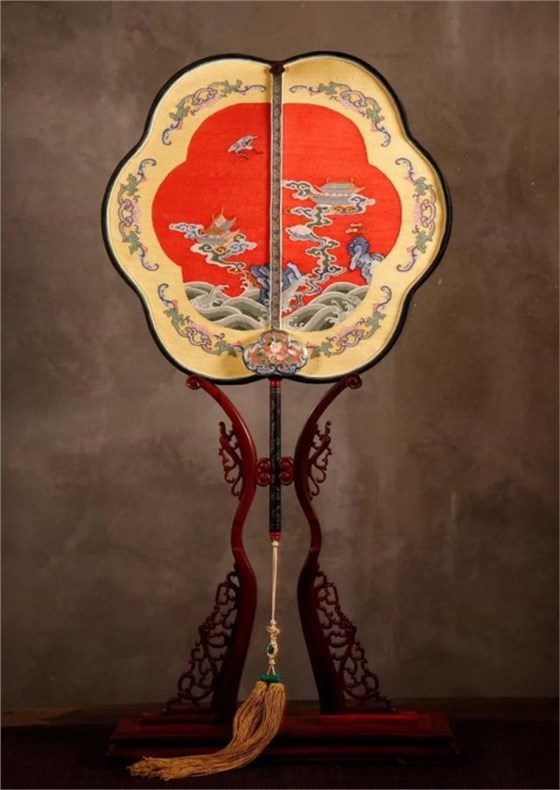

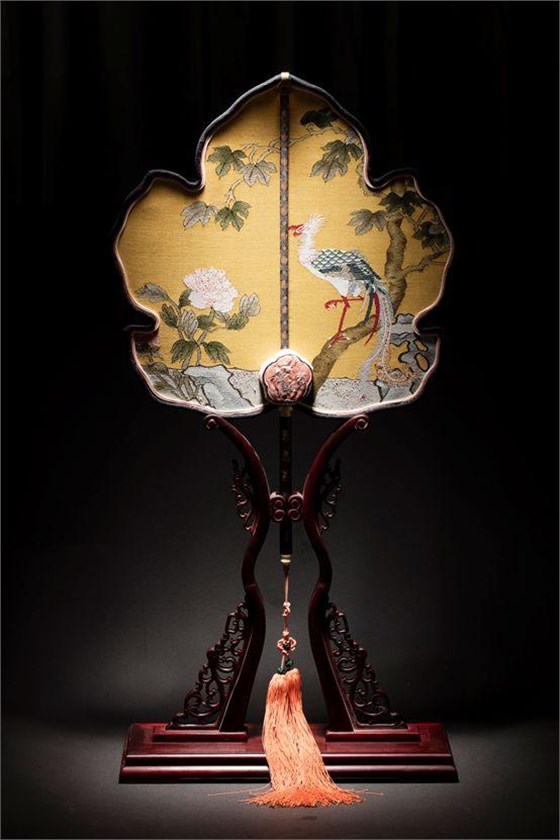

緙絲團扇花好月圓

緙絲團扇花好月圓 女士檀香折疊扇

女士檀香折疊扇 玉竹柄緙絲團扇(多款)

玉竹柄緙絲團扇(多款) 紅木大包邊團扇

紅木大包邊團扇