CCTV1《我有傳家寶—名人扇趣傳佳作》

“說到傳家寶,人們可能習(xí)慣地想到‘價值連城’,其實不然,它可以是一把木梳,也可以是一盞青燈,一種技藝,甚至一種精神。只要它在時光的流轉(zhuǎn)中,不斷地傳遞著一脈溫情,講述著一段段溫暖感人的故事,傳遞著生生不息的人文精神,見證著拔山扛鼎的文化力量。”

2019年2月3日,中央電視臺綜合頻道(CCTV1)《我有傳家寶—名人扇趣傳佳作》播出,蘇州凌云扇廠·盛風(fēng)蘇扇創(chuàng)始人、中國制扇工藝大師盛春作為絹宮扇傳承人代表和北京故宮博物院研究員苑洪琪老師、沈陽博物院副院長李理老師、河北大學(xué)文學(xué)院教授韓田鹿老師一起帶你品讀絹宮扇的歷史。

于絹宮扇而言,它傳達的是綿延不息的工匠精神、見證的是國人千年來的社會意識轉(zhuǎn)移和審美變遷。

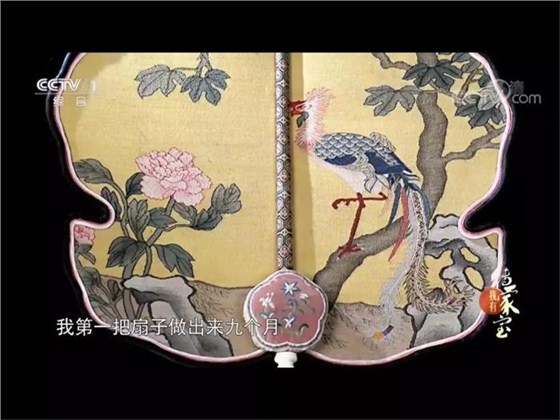

據(jù)相關(guān)歷史記載,絹宮扇最早出現(xiàn)于漢代,因其結(jié)構(gòu)小巧、做工精致、外形多變而深得國人喜愛,一經(jīng)出現(xiàn)便得到迅速發(fā)展。發(fā)展至清朝,絹宮扇制扇技藝達到頂峰,絹宮扇也深受青睞。盛春老師此次所帶來的七件作品便是根據(jù)清康熙、乾隆年間清宮藏扇進行一比一復(fù)刻的作品,分別為:《花戲蝶》、《海屋添籌》、《云海金龍》、《鳳梧牡丹》、《藍(lán)色納沙雙面繡花蝶圖》、《淺駝色紗繡花蝶圖留青竹柄團扇》、《仙鶴祝壽》。這七件作品分別從材質(zhì)、做工、選材、用色等方面來展現(xiàn)宮廷用扇的華美富麗。

而節(jié)目開場,苑洪琪老師手執(zhí)的盛春老師作品《夏—盛夏》,則向觀眾展示傳統(tǒng)制扇技藝與現(xiàn)代審美碰撞下絹宮扇的新樣式。

現(xiàn)在,我們從古時很多的名人畫作中都能看到手執(zhí)團扇的仕女,也能看到很多古人留給我們的書畫團扇,如李理老師所說:從遠(yuǎn)古開始,團扇的使用,真正將我們的傳統(tǒng)延續(xù)下來。

但一柄絹宮扇所呈現(xiàn)出的人文精神不僅體現(xiàn)在書畫作品中,也體現(xiàn)在絹宮扇制扇技藝上。絹宮扇的制扇技藝在歲月的長河中愈漸豐富和成熟,一代一代的制扇匠人將自己的奇思妙想投射在絹宮扇上,將自己的全部制扇技藝傾囊相授于后輩。但19世紀(jì)末,鐵絲制造工藝得到發(fā)展,絹宮扇扇框開始由竹木制框轉(zhuǎn)為鐵絲制框。發(fā)展至后期,竹木制框技藝幾近失傳。

13年,故宮第一次舉辦以扇子為主題的清宮藏扇展——《清風(fēng)徐來》。盛春老師見到了很多之前見所未見的絹宮扇。一天的駐步欣賞和不停拍攝,盛春老師將清宮藏扇的樣子刻在腦海里。回到蘇州后,盛春老師歷經(jīng)9月余的失敗和嘗試,終于破解了清宮藏扇的制扇技藝,復(fù)刻出第一把清宮藏扇—《鳳梧牡丹》。而后幾年,盛老師不斷研究,終于復(fù)刻出一把又一把的清宮藏扇,在一定意義上填補了絹宮扇制扇技藝傳承的歷史空白。苑洪琪、李理、韓田鹿老師對盛春老師復(fù)刻的清宮藏扇表示認(rèn)同和贊賞。

當(dāng)主持人問道:復(fù)刻清宮藏扇過程中最難的是什么?盛春老師坦言道:最難的是絹宮扇的外框制造。使用竹子來拗制一個圓難,拗制一個帶有翹頭的圓是難上加難,而拗制一個異形且?guī)в新N頭的絹宮扇是最難的。通過成千上萬次的失敗和嘗試,盛春老師才成功復(fù)制出造型為楓葉形狀的絹宮扇《鳳梧牡丹》。

盛春老師還現(xiàn)場展示了看似簡單實則內(nèi)有乾坤的絹宮扇制扇技藝,引得主持人和三位專家連連稱贊。

一柄絹宮扇,從潔白細(xì)絹到織繡精品,從素面無瑕到筆墨丹青,從青竹一桿到累金掐絲,從環(huán)圈成圓到樣式各異,都見證著我國國人的審美變遷和制扇匠人的包容開放。

喜歡扇子的朋友請聯(lián)系我們的在線咨詢客服或撥打電話:17768011578與我們聯(lián)系

了解盛風(fēng)最新動態(tài)請關(guān)注我們的微信公眾號

緙絲團扇花好月圓

緙絲團扇花好月圓 女士檀香折疊扇

女士檀香折疊扇 玉竹柄緙絲團扇(多款)

玉竹柄緙絲團扇(多款) 紅木大包邊團扇

紅木大包邊團扇