以扇為禮

我們經常會在古裝劇看到太監或宮女,手執長竿羽扇,站在帝王后側作遮護狀的場面。扇子在這里,并不是用來招風納涼的生活用具,而是用來彰顯封建等級的禮儀用具——儀仗扇。

作為中國封建王朝統治的產物,儀仗扇的使用可追溯到戰國、兩漢之際。晉崔豹《古今注·輿服》便曾記載:“雉尾扇,起于殷世。高宗時有雊雉之祥,服章多用翟羽。周制以為王后夫人之車服。輿車有翣,即絹雉羽為扇翌,以障翳風塵也。漢朝乘與服之,后以賜梁孝王。魏晉以來無常,惟諸王皆得用之。”

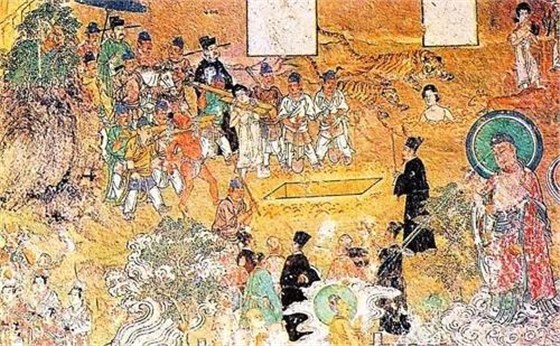

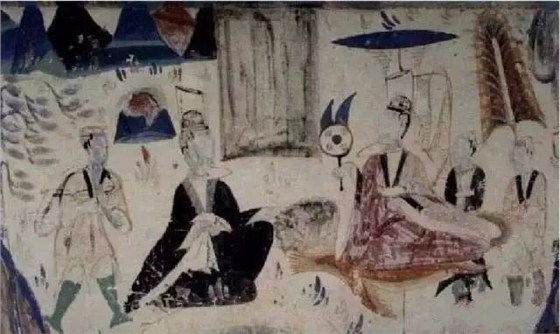

從商代開始,“儀仗扇”便在貴族之間流行開來,作為彰顯等級和遮蔽風塵的禮具。周、漢延制。魏晉時期,“麈尾”盛行,龍門蓮花洞石刻儀仗圖表明北魏時期已出現麈尾形制的儀仗扇,西魏時期的敦煌壁畫中也出現了近似這種形制的麈尾形態的羽制儀仗扇。

唐朝,隨著封建中央集權的不斷加強,儀仗扇得到了進一步的完善和發展,不僅正式提出了“索扇制度”,還更加規范了儀仗扇的使用制度。

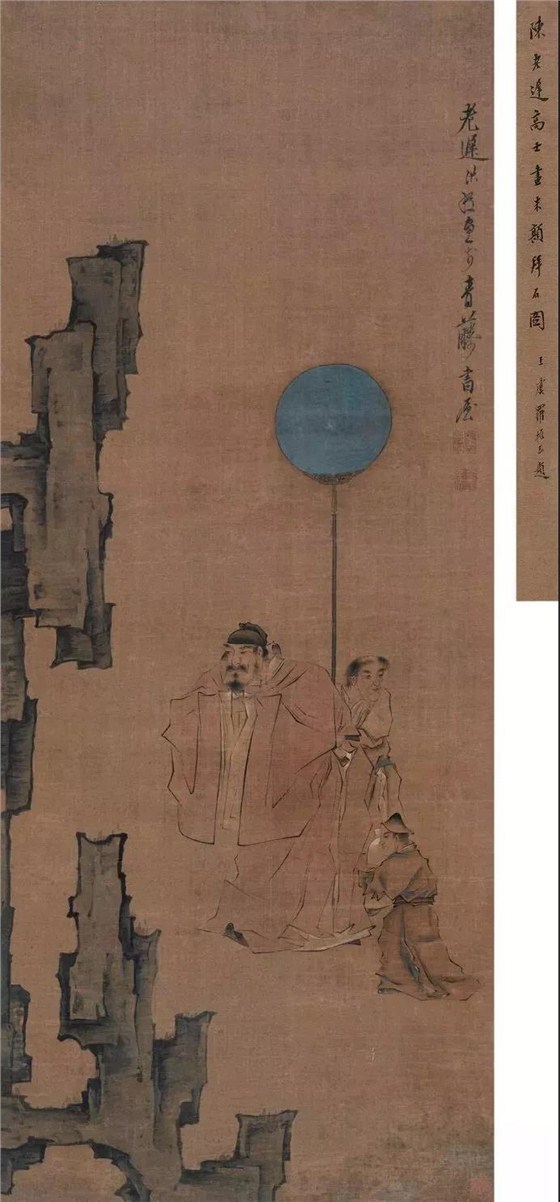

此時,儀仗扇在統治者眼中已不再是遮陽避日、納涼去暑的玩物,而是權力與地位的象征,其政治功用特征愈加明顯。

“索扇”制度的最初提出者是唐玄宗時期的宰相蕭嵩。據《唐會要》記載,開元時,蕭嵩上奏皇帝:“臣以為宸儀肅穆,升降俯仰,眾人不合得而見之。請備羽扇于殿兩廂,上將出,所司承旨索扇,扇合,上坐定,乃去扇。給事中奏無事,將退,又索扇如初。”蕭嵩在奏文中明確指出,“索扇”制度旨在加強皇帝威嚴,達到眾臣“不合得而見之”的效果。《新唐書》中《儀衛志》云:“侍中奏‘外辦’,皇帝步出西序門,索扇,扇合。皇帝升御座,扇開。”唐人詩歌作品中亦有臣子朝參時帝王“索扇”儀式的記載。王建《元日早朝》詩云:“左右雉扇開,蹈舞分滿庭。”杜甫《秋興》詩云:“云移日繞龍鱗識圣顏。”韓俚《夢中作》詩云:“扇合卻循黃道退,廟堂談笑百司閑。”唐人張莒的詩歌《元日望含元殿御扇開合》,詩題中直接點明該詩是描寫朝廷元日宴會時的“索扇”儀式。

“索扇”制度的提出使得儀仗扇在唐朝更加規范化,從而加強中央集權,意喻皇權神授、至高無上。

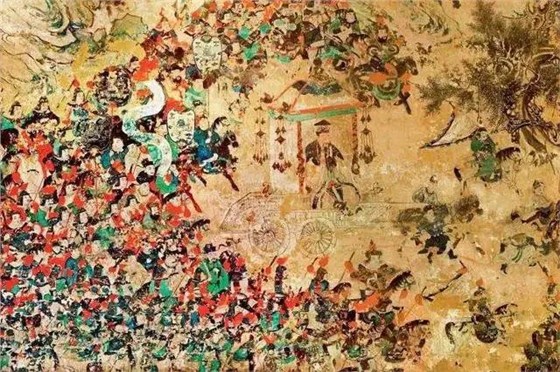

唐朝在儀仗扇種類上較前朝更為豐富,有雉尾扇、團扇、偏扇、方扇等。因此,唐朝統治者不僅規定了“索扇”制度,還根據使用者規定了儀仗扇的種類和數量,并精心挑選形象俊美的官家子弟作為儀仗人員。以形制為例:雉尾扇為皇帝、皇太后和太后、太子和太子妃、親王及一品命婦使用;但規格最高的雉尾障扇是天子一人的儀仗用具,他人不得使用。所以唐德宗年間的涇原兵變中自備扇儀,以天子自居的朱泚,便被統治者認為是以下犯上之舉。

此時,儀仗扇幾近成為了封建王權的象征,一切違背儀仗扇禮制的行為都被認為是對皇權的僭越。

唐朝后,各朝繼續沿用索扇制度。《宋史·儀衛志》記載“凡朔望朝賀、行冊禮,皇帝升御坐,必合扇,坐定去扇,禮畢駕退,又索扇如初。”宋朝在行索扇之禮時,還配有特定的音樂——《隆安》,將索扇禮儀與樂章相融合。明代樂詞記載:帝王升殿時奏《圣安之曲》“扇開卷簾帝王興”,還宮時奏《定安之曲》:“掌扇護御容”。清同治年間舉行大婚時則有記載:“輦入乾清宮,執事者具退,侍衛何隔扇”,儀仗扇的使用一直延續到光緒年間,隨著封建王朝的結束而退出歷史舞臺。

儀仗扇,從產生之初便是彰顯禮儀的禮器,其使用的規模和形制無不從側面展現著封建中央集權的逐步加強與國力的強衰。

了解盛風最新動態請關注我們的微信公眾號

緙絲團扇花好月圓

緙絲團扇花好月圓 女士檀香折疊扇

女士檀香折疊扇 玉竹柄緙絲團扇(多款)

玉竹柄緙絲團扇(多款) 紅木大包邊團扇

紅木大包邊團扇