全國定制熱線4006-987-163

便面

扇子最早稱“翣”,在三千多年的歷史中,用途也隨著社會文化的變化而不斷地變化,早期舜發明的”五明扇“,殷商時期的“雉羽扇“等大多作為禮器而存在,直到后來“便面扇”的出現,其用途才開始轉變為真正意義上的生活用品。

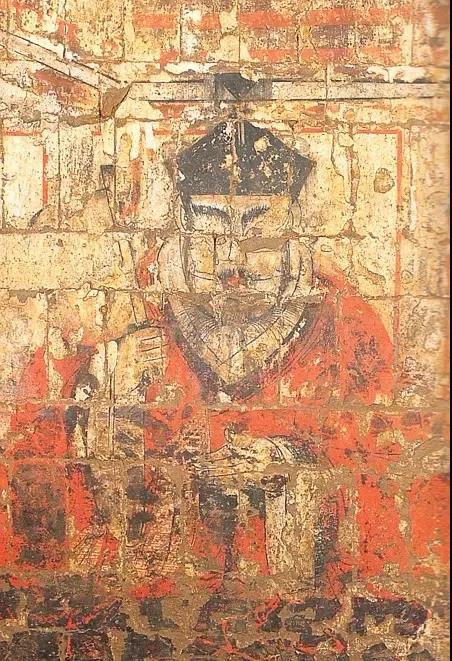

河北東平東漢墓中墓主人執便面局部圖

以扇子作為身份地位及道德的標志

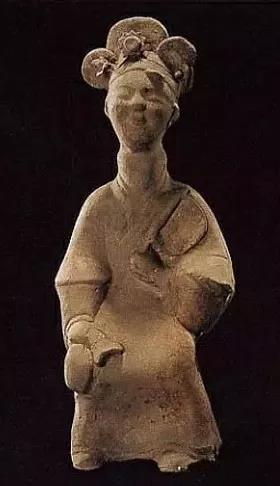

《漢書·張敞傳》曾記載:“然敞無威儀,時罷朝會,過走馬章臺街,使御吏驅,自以便面拊馬。”顏師古的注解是:“便面,所以障面,蓋扇之類也。不欲見人,以此自障面則得其便,故曰便面,亦曰屏面。今之沙門所持竹扇,上袤平而下圜,即古之便面也。”1958年湖南省長沙市金盆嶺九號墓出土,湖南省博物館藏品,青瓷持便面俑,就是有獄吏相隨、手持便面的官吏。扇子在這個時候開始由禮器轉向生活用品,一是用來招風納涼,二是用來障面。

作為中國古扇的專稱,“便面”有其特定形制且有別于團扇。團扇不拘形狀,始終呈對稱狀,而便面則呈不對稱狀。其形制的主要特點便是“方不應矩,圓不中規”一般多為半規形。因便面狀似單扇門,所以又叫“戶扇”或“刀把扇”。

某些便面,可以扇柄為軸搖動生風,如門戶繞戶樞轉動,而被特稱為“戶扇”。今天新疆烤羊肉串時使用的煽火扇子,還保持這種“便面”的古制,是可以繞扇柄搖動的“戶扇”。

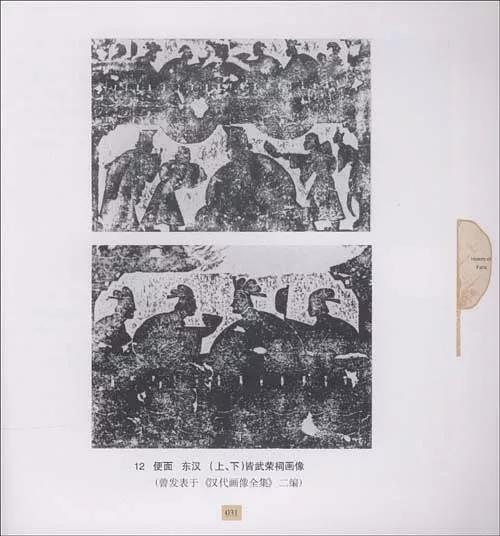

東漢 朱鮪石室畫像——便面炙肉

五里堡東漢墓單人“燒烤”畫像石圖(局部)

中國制扇工藝大師盛春作品——《便面》

考古發現的最早的便面實物于江西靖安李洲坳東周墓出土,為春秋中晚期,距今約2500年。此扇以竹篾絲編織而成,柄長37厘米,扇面寬25厘米,整體造型宛如一把廚刀,扇面呈梯形,扇柄偏向一側。這把春秋晚期的便面扇,也是我國出土最早最完整的扇類實物證據,被譽為中華第一扇。

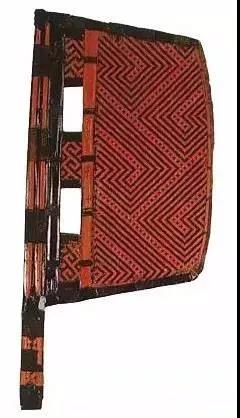

戰國中晚期的便面扇則更為講究,湖北江陵馬山磚廠楚墓出土的便面扇可謂是出土實物便面中最精美的一件。雖與江西出土的便面扇一樣都采用竹篾絲編織而成,但竹篾絲采用髹漆工藝。這把楚國便面扇以楚人最愛的朱、黑兩色漆篾,編成幾何形花紋,色彩鮮艷、典雅不俗。

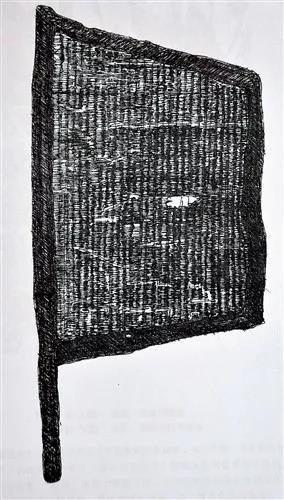

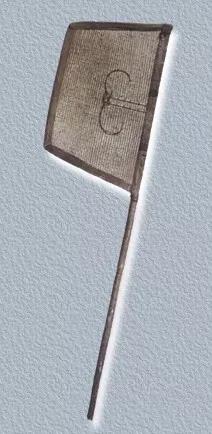

到了漢代,便面扇更加追求實用和美觀相結合。長沙馬王堆的漢墓出土了兩件大小不一的便面,扇柄位于一側,形狀近似旗幟的竹編扇子。大扇總長176厘米,應為奴仆打扇使用的長柄扇。扇面使用竹篾絲編織成十字紋,再用幾根竹絲夾在扇子編好的扇面上,盤繞成優美舒展的弧形圖案。特別之處是在扇面的邊沿和扇柄處用織物進行纏繞縫制,使得便面扇更為牢固。而小扇雖不及大扇編織精致,形制與楚墓出土的便面扇基本相同,扇面無圖案花紋,邊緣也用絲織物縫制加固。

三把出土的便面扇,時間跨度從春秋中晚期到漢代,其形制和材質上都極為相似,這種相似性在出土的畫像石、畫像磚、陶俑上都能加以佐證。

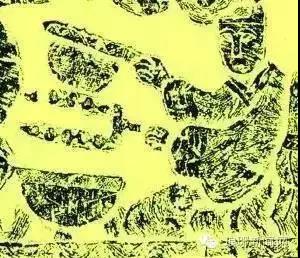

忠縣涂井崖墓群出三國蜀漢執便面俑

丁家閘晉墓壁畫

便面扇從戰國至漢朝,幾百年間里被廣泛使用,后在六朝時期逐漸退出歷史舞臺。但是,便面作為扇子的通稱卻一直保留了下來。直到清朝,文人墨客的詩文中依然還會出現與便面有關的字眼,比如:宋朝詩人楊萬里在《誠齋荊溪集序》中就有“自此,每過午,吏散庭空,即攜一便面。步后園,登古城”的記載,金人黨懷英在《上皇書扇后》一詩中也有“便面團圝字點鴉,天風吹墮委塵沙”的字樣,而清朝的孔尚任在《桃花扇·寄扇》中也出現了“便面小,血心腸一萬條;手帕兒包,頭繩兒繞,抵過錦字書多少”的描寫。

便面二字,隨著文獻資料的進一步解讀和出土文物的相互佐證,慢慢解開了這二字與扇子的關系,但其制作技藝仍在被制扇匠人所探尋……

喜歡扇子的朋友請聯系我們的在線咨詢客服或撥打電話:17768011578與我們聯系

了解盛風最新動態請關注我們的微信公眾號