全國定制熱線4006-987-163

匠心吳中 | 盛春:開合間清風徐徐,咫尺之處盡顯大千世界

扇子用于引風,是舊時夏令必備之物。文化的發展又讓扇子成了深藏傳統文化底蘊的雅玩之物。

蘇扇,被世人稱為雅扇,從納涼小物到承載書畫、篆刻、刺繡的手工藝品,蘇扇經歷了一千多年的傳承與演變。

“輕羅團扇掩微羞,酒滿玻璃花滿頭”。不論是文人墨客追求的雅致折扇,還是美人手中的華美團扇,都有著蘇州城獨特的氣質。

蘇扇制扇技藝于2006年成為首批國家級非物質文化遺產。

非遺傳承人:盛春

蘇州市凌云扇廠創始人

“盛風”蘇扇品牌創始人

國家級非物質文化遺產制扇技藝傳承人

中國制扇工藝大師

中國文房四寶“國之寶”獲得者

中國扇子藝術學會常務理事

蘇州市民間工藝家

東吳杰出匠師

東吳文化產業重點人才

江蘇省鄉土人才“三帶”能手

一雙真絲繡花鞋,一件清淡素雅的旗袍,配上溫婉的笑容,盛春就是這么一位地地道道的江南女子。只有那雙布滿了層層老繭的手,見證了這位國家級制扇大師一路的堅持。

所謂“一扇百工”,“百”字不僅體現在制扇技藝的繁復上,還體現在蘇扇呈現的內容上。制扇技藝看似簡單,實則包容萬物,千變萬化。它不僅需要制扇匠人的專注和嚴守,還需要制扇匠人的不斷提升和學習。

而這件事,盛老師因為“熱愛”二字,堅持了20余年。

盛老師和扇的緣分要追溯到她還是個孩子的時候。小時候的盛老師最大的樂趣就是乖乖坐在外婆身邊,看著外婆做扇子,聽她講一切跟扇子有關的故事。

長大后再次接觸蘇扇,則是因為愛人胡先生從事蘇扇生意,她也就開始學習制扇。

這一開頭就停不下來了。

三部曲之傳承

制扇看似簡單,實際卻是一個非常繁復的過程。

一根竹子或一塊木料從選材到成扇,細分下要經過數十道工序的錘煉:選料、削邊、打磨、扇骨成形、泡水定形、修整、磨平、燙釘、烘烤定型、捆綁定型——才會變成最后呈現在我們面前的樣子。

光靠自己緩慢摸索肯定是不行的,為了能夠真正掌握蘇扇制扇精妙的技藝,盛老師先后拜陶林之、包正、邢偉中三位大師為師,系統地學習了折扇、絹宮扇、檀香扇的制扇技藝。

辛勤的努力有了收獲,盛老師成為了蘇州為數不多的三柄扇子都會做的女性制扇工藝大師。

三部曲之探索

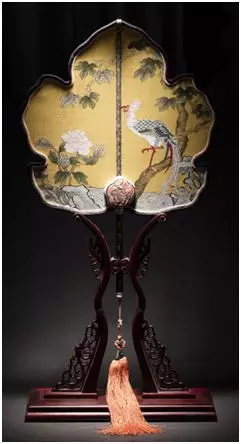

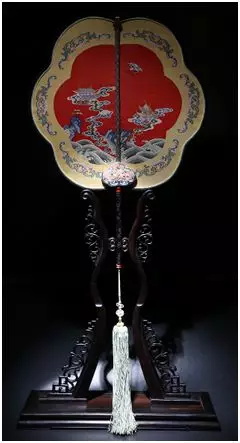

2013年,故宮博物院首次舉辦了“清風徐來”故宮藏扇展,盛老師不遠千里跑到北京去觀摩學習。

第一次看到如此精美絕倫的絹宮扇,盛老師心中一片激蕩,起了復原清宮藏扇的念頭。9個多月的反復嘗試,一柄柄華美大氣的清宮藏扇從她手中完美復原出來。

在對清宮藏扇的復刻和技藝探索過程中,她一次性開發出14種絹宮扇款式,并成功申請14項絹宮扇外觀專利、2項發明專利。毫不夸張地說,盛老師的努力在一定程度上填補了傳統絹宮扇制扇技藝的歷史空白,對于絹宮扇傳統技藝的傳承與保護具有十分重要的意義。

三部曲之創新

故宮藏扇,如同人間富貴花,華麗的外觀讓它只可遠觀而不可褻玩,難以融入尋常百姓家。在盛老師看來,只有進入人們的日常生活中,蘇扇才可以綿延不息地傳承下去。

現代人的審美在于簡約,傳統手工藝想要符合現代人的審美我們要學會做減法。制扇技藝不僅需要傳承,更需要創新,表現形式更要符合當代人的審美,要有屬于我們這個時代的烙印。——非遺傳承人:盛春

如何讓蘇扇與時俱進地傳承下去,就是她一直在思考的問題。

盛老師不斷嘗試新的設計理念,將各種新元素運用到蘇扇上。她突發奇想:制扇技藝能不能和其他手工藝結合,比如木雕?心動不如行動,通過嘗試,她看到了制扇與木雕結合的可能性,并通過不斷實踐,最終將木雕工藝成功運用到扇骨、扇面上。

此后,盛老師舉一反三將多項傳統手工藝陸續與蘇扇結合,讓蘇扇成了名副其實的藝術載體。

以“一扇百工 至善至美”為題,盛老師做了系列扇品,將蘇扇協同多種傳統手工藝帶上了法國第24屆非遺展這個世界非遺舞臺上,聚焦了眾多目光。

她還嘗試將蘇式元素融入其中如園林花窗、玉雕、剪紙等工藝運用到蘇扇上,也收獲了不少好評。

盛老師認為,扇子不應該是一個小眾的產品,它可以是懷袖雅物,也可以是家居裝飾擺件,可以變形為窗臺,也可以是地屏,未來,或許還能是年輕人看演唱會的道具……

經過十數年的不懈努力,盛老師和盛風蘇扇得到了社會大眾的肯定,一起來看看這些年的盛風的“戰績”~

了解盛風最新動態請關注我們的微信公眾號