全國定制熱線4006-987-163

扇面畫家——“苦瓜和尚”石濤

歷史上吃苦瓜的名人有很多,而今天盛風的小編要講的是吃苦瓜中最有名的人物,他就是明末清初的畫家石濤。

石濤(1642年-1708年),清初畫家。本姓朱,名若極,小字阿長,削發為僧后,更名元濟、超濟、原濟,自稱苦瓜和尚。游南京時,得長竿一枝,因號枝下叟,別署阿長,鈍根,山乘客、濟山僧、石道人、一枝閣。他的別號很多,還有大滌子、清湘遺人、清湘陳人、靖江后人、清湘老人、晚號瞎尊者、零丁老人等。與弘仁、髡殘、朱耷合稱“清初四僧”。

其擅花果蘭竹,兼工人物,尤善山水,常體察自然景物,主張“筆墨當隨時代”,畫山水者應“脫胎于山川”,“搜盡奇峰打草稿”,進而“法自我立”。所畫的山水、蘭竹、花果、人物,講求新格,構圖善于變化,筆墨恣肆,意境蒼莽新奇,一反當時仿古之風。早年山水師法宋元諸家,畫風疏秀明潔,晚年用筆縱肆,墨法淋漓,格法多變,尤精冊頁小品、折扇扇面;花卉瀟灑雋朗,天真爛漫,清氣襲人;人物生拙古樸,別具一格。工書法,能詩文。

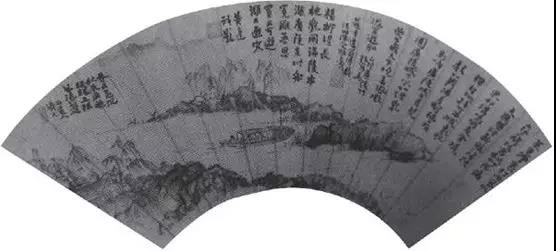

泛舟圖

石濤是有開創性的一代宗師。他自號苦瓜和尚,餐餐不離苦瓜。甚至還把苦瓜供奉案頭朝拜。他對苦瓜的這種感情,與他的經歷、心境有密不可分的關系。

明弘光元年、清順治二年(1645年)八月初三,明靖江王、南明元宗皇帝朱亨嘉身穿黃袍,南面而坐,自稱監國,紀年用洪武二百八十七年。那時候,石濤還不叫石濤,叫朱若極,時值三歲,是明靖江王、南明元宗皇帝朱亨嘉之子。

次年四月朱亨嘉被唐王朱聿鍵處死,監國失敗。朱若極由桂林逃到全州,在湘山寺削發為僧,名原濟,一作元濟,字石濤。

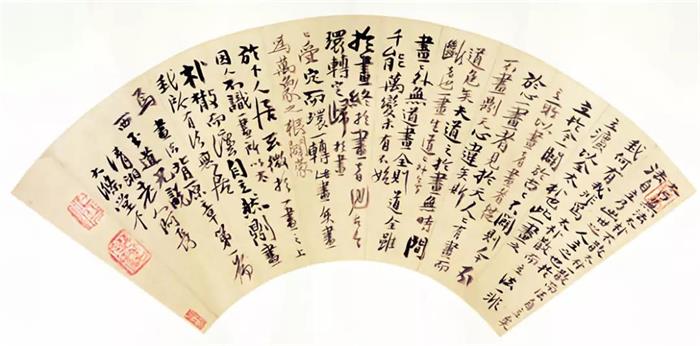

行書 梅花詩

自此,石濤浪跡四方、云游天下的一生開始了。

20歲之前,石濤除了一度南游瀟湘之外,大部分時間生活在武昌。李驎的《大滌子傳》是這樣記述石濤這段生活經歷的。“年十歲即好聚古書,然不知讀,或語之曰:不讀,聚奚為始稍稍取而讀之,暇即臨古法帖,而心尤喜顏魯公。或曰:何不學董文敏,時所好也!即改而學董,然心不甚喜。又學畫山水人物及花卉翎毛。楚人往往稱之,既而從武昌道荊門,過洞庭,經長沙,至衡陽而返,懷奇負氣,遇不平事,輒為排解;得錢即散去,無所蓄。居久之,又從武昌之越中。”

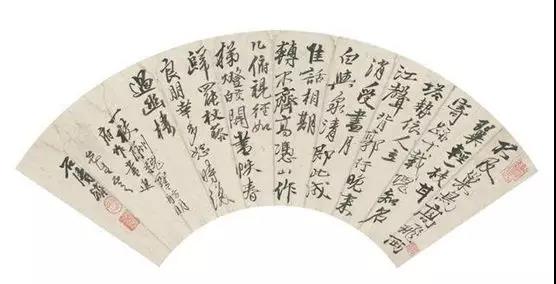

花卉 扇面

大約是康熙元年壬寅(1662年)冬或康熙2年癸卯(1663年)春,石濤和喝濤一起離開武昌,沿長江東下。途中,曾在廬山住過一個較短的時期,石濤于康熙39年庚辰(1700年)所作的一扇頁上有一則題跋,曾提及這次登廬山的經歷。該題跋云:“秋日,與文野公談及四十年前與客坐匡廬,觀巨舟湖頭如一葉,有似虎頭者,今忽憶斷煙中也。”石濤和喝濤從廬山下來,即輾轉來到浙江。康熙34年乙亥(1695年)冬,黃燕思等游西湖之后返抵揚州,曾拜訪石濤并請寫山水冊。石濤在其中一開內題云:“清湘老人濟,三十年未至西湖上,今日因友人約游歸來,索筆寫此。”這則畫跋所提及的即是他青年時代游杭州西湖的經歷。

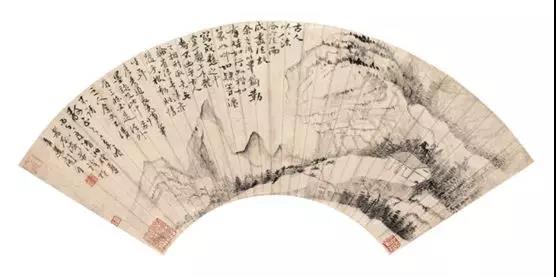

山水

石濤和喝濤漫游浙江,欣賞了杭嘉湖平原的旖旎風光,飽覽了天目山地區的秀麗景色,隨后轉赴“魚米之鄉”的蘇南,一面探奇攬勝,一面尋師訪道。清康熙十七年(1678年)戊午深秋,游蘇州虎丘,作《山水圖》冊之第四開。

《水竹清溪圖》

(左上方隸書:“呉下人家水竹居,窗含四面綠蔭虛。初回午夢情何堪,楷法仍抄種樹書。為東老年長兄先生,大滌子阿長。)

山水扇面 現藏于蘇州博物館

兩人抵達松江后,謁見了名震禪林的高僧旅庵本月,并一起拜其為師。時間當約在癸卯與乙巳間。旅庵本月不但佛理甚高,而且學問淵博,善詩文,工書法,石濤追隨前后2年,得益匪淺,對其一生知識技藝基礎有很大影響。

康熙5年,石濤至宣城,先后駐于敬亭山麓之廣教寺、金露庵和閑云庵等寺廟,此后數年他多次游歷黃山,并將黃山的奇景繪成不少畫作。從石濤抵宣城至離安徽到南京前后達十數年,這段經歷,對石濤來說顯然是不平凡的。

康熙17年夏,石濤應鐘山西天道院之邀,到達南京,是年37歲。人到中年,石濤繪畫藝術生涯進入了一個轉變時期,此后的數年是石濤生活上較得意的時期,尤其是康熙帝玄燁兩次南巡,石濤被兩度召見,這是他最感榮耀的大事。這兩次召見,可能對他的畫藝也產生一定的影響,因為在一些作品中反映了石濤被召見后意氣風發的情感。

清 石濤 行書自書詩扇面 故宮博物院藏

清圣祖玄燁的第一次南巡是康熙23年,歲在甲子(1684年),當年11月,圣駕駐蹕南京,曾至名剎長干寺巡幸,時石濤正掛錫該寺,欣逢其會,即與長干寺僧眾一起恭迎接駕。5年后,康熙28年(1689年),石濤再次于揚州平山堂恭迎圣駕,康熙帝居然還當眾呼出石濤之名,這不能不使石濤受寵若驚,倍感榮幸。

清 石濤 山水圖扇面 故宮博物院藏

康熙28年秋,石濤到了北京,結交了不少上層官吏,如大司馬王騭、大司寇圖公、輔國將軍博爾都等,并與博爾都結為摯友。結交這些上層人物,應酬繪畫是必不可少的,于是石濤的一批新作隨之問世,不少官吏得到他的新作。其中給博爾都畫得最多,不乏精工之作,如和王原祁合作的《竹石圖》就是專為博爾都所作,作為摯友,博爾都也對之有回報,他曾作《贈苦瓜和尚》七律一首,詩云:“風神落落意忘機,定里鐘聲出翠微。石火應知著處幻,須眉果是本來非。坐標海月群心悅,語夾天花百道飛。高步自隨龍象侶,惟余元度得相依。”

1702年作 幽山尋隱

可以想象,新的游歷和交往,大量新作品的繪制,石濤畫藝的提高也是必然的。石濤在廣泛的交友活動中,不斷地向同時代的畫家學習,凡能為我所好,為我所用的筆墨技法都虛心采擷,兼收并蓄。在南京時,他就結交了梅清、龔賢、程邃、髡殘等,在北京與王石谷,王原祁等亦十分投契,常在一起切磋畫藝,從而使他在當時和回揚州后創作了不少氣勢恢弘,深厚嚴謹的精心之作。50開外蘊藉凝煉的風貌中,一股剛健之氣溢幅而出,誠如王原祁評語:“海內丹青家不能盡識,而大江以南當推石濤為第一,予與石谷皆有所未逮。

秋林

北京之行是石濤人生的轉折點,在繪畫藝術上,他得到了很大提高,但他并未能達到報效朝廷的愿望。原先石濤是抱著欲向“皇家問賞心”的愿望北上的,他曾以為康熙帝也禮佛,能像順治帝禮待旅庵本月那樣禮待他;原先以為京城的權貴也禮賢,能像伯樂薦舉千里馬那樣薦舉他,然而他的這些愿望最終徹底落空。在京期間,他受人之邀,頻頻出入王公貴族的高第深宅,吃喝之余,須投挑報李,得寫畫回敬主人,賦詩美言主人。雖然結交的達官貴人不少,但真正能體察他心思的屈指可數,他終于明白自己在京城社會舞臺上所扮演的角色,在一絲苦笑中吟出了如下凄楚哀婉的詩章:“諸方乞食苦瓜僧,戒行全無趨小乘。五十孤行成獨往,一身禪病冷于冰。”詩中道明他在京城的社交舞臺上,充其量只是個“乞食”者而已!上層人物只把他當作畫匠,這使他內心感到很失望。

山 水

康熙31年秋,51歲的石濤買舟南下,與他相交頗深的博爾都等至碼頭送行,至冬日石濤回到揚州,從此定居當地。自回到揚州后,石濤一心投身于藝術創作,其繪畫風格由中年較繁富、清逸轉向沉雄、樸實,藝術創作上進入最為純熟、最為旺盛的時期。

1696年作 柴門徒倚圖

清康熙四十六年(1707年)丁亥秋冬,石濤病情惡化,卒后葬在揚州蜀崗之麓。

自此,世上再無“苦瓜和尚”——石濤,只余他的諸多畫稿藏于故宮博物院與上海博物館。

當代著名畫家吳冠中先生認為,“石濤是中國現代美術的起點”。然而,另一方面,他又是中國傳統畫論的集大成者。游走在現代和傳統之間,這也許是石濤成為反思中國美術傳統與現代的最佳切入點。

汪世清先生認為,石濤“長期生活在寺院中,卻又與一般僧侶不盡博中相同,硯田筆耕是他真正的生活。他的精神世界是一個世俗的藝術世界。在這種情況下,他的藝華物術思想必然是復雜的,而且在一生中是幾經變化的。從所受傳統思想的影響來說,儒釋道三家都對他有深刻的影響,但他的華物藝術思想的形成決不是三家思想的簡單綜合。”

喜歡扇子的朋友請聯系我們的在線咨詢客服或撥打電話:17768011578與我們聯系