全國定制熱線4006-987-163

近年來,考古發(fā)掘的江南明墓時有折扇出土,這類墓葬多采用“灰隔”的葬法,即用石灰、泥土和砂子,用糯米汁等黏合劑調和成三合土,用其澆鑄墓室,或是填充在棺槨和墓室之間,俗稱“澆漿墓”。由于澆漿墓密封性能較好,很多紙質、木質的隨葬品以及一些衣物絲織品能完好地保存下來,折扇就是其中之一。

筆者梳理了所有已經發(fā)表的出土折扇的明墓,目前出土折扇的明墓主要位于江蘇南部、上海和江西等南方地區(qū),年代大都在明嘉靖萬歷年間或者更晚。明朝時期折扇的發(fā)展狀況,較之傳世折扇和日本同時期的折扇,出土的折扇主要有以下特征:

1、均為雙面貼紙,扇骨多為竹骨,也有紫檀、烏木或桃木骨。

竹子是歲寒三友之一,折扇推崇竹骨,也是文人追求的“雅風”體現(xiàn)。出土折扇的扇骨少則12根或14根,多則24根或25根。但是江蘇金壇周?墓出土的南宋漆奩上所繪折扇扇骨為6根。與其大致同一時期的日本神奈川縣鐮倉市內佐助ケ谷遺址(13~14世紀)出土的折扇數(shù)量均在5~8根之內12;而日本桃山時代(1574~1602)的折扇扇骨多在8~10根。由此可知,明朝在仿制日本折扇的過程中,增加了大幅度扇骨的數(shù)量。

王勇在《日本折扇的起源及在中國的流播》一文中指出:“日本早期的折扇均為單面貼紙,中國在仿制折扇過程中,可能是受了團扇的影響,將單面貼紙改為雙面貼紙。”筆者認為由于雙面貼紙增加了扇面的重量,用以支撐扇面的扇骨數(shù)量也就必然要增加了。出土的折扇中,有的折扇還在主骨上鏤雕一些圖案,或者在扇柄上涂黑漆之后描金作畫題字,此類折扇一般扇骨排列密集,數(shù)量多在20根以上,打開之后,扇柄部分不留空隙,可以形成一幅完整的畫面。

2、扇柄端部形態(tài)各異

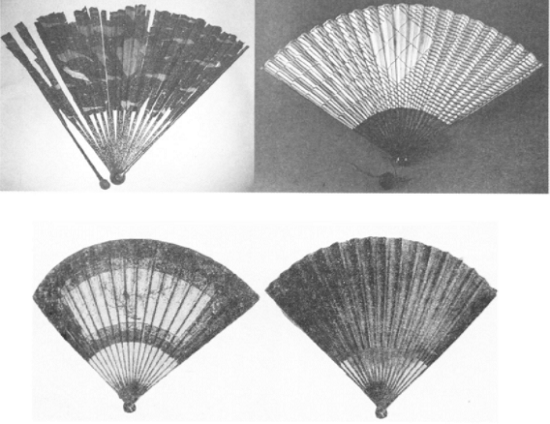

多見圓頭,少量為“直根”,圓頭的中間穿金或銀釘鉸,整體看起來近似球狀或扁圓柱狀。筆者參考了日本學者宮島新一編著的《日本的美術.扇面畫》(中世編)一書,書中的折扇無一例外端部均為直根,打開時端部呈小扇形,日本屏風上常繪數(shù)量圖二日本折扇(桃山時代1574~1602年)眾多的扇面或折扇,其端部也都為小扇形。因此筆者認為,圓形或球形的扇端很可能是中國折扇的特點。無錫華師伊夫婦墓所出土折扇還系有木扇墜和玉扇墜,木扇墜上刻豆莢和蚱蜢,玉扇墜上則線刻虎紋,栩栩如生,制作十分精致。

3、多灑金、泥金扇面,當時稱為金扇。

明代最流行的折扇——明泥金折扇,是通體飾金,不留空地,能受濃墨重彩,扇面絢麗多彩。泥金折扇多一面繪山水、花鳥畫,另一面題字,多見于傳世品。在扇面上飾金的做法秉承了日本折扇的傳統(tǒng),《七修類稿》上記載:“古有戧金而無泥金,有貼金而無描金、灑金……皆起本朝,因東夷或貢或傳而得之。”泥金、灑金扇為明人所喜愛,這種情況一直要延續(xù)到明末清初。出土折扇中除了泥金、灑金的書畫折扇,還有一種用墨線在泥金扇面上畫交叉斜格紋的折扇,以及將剪碎的形狀不一的小金箔片撒在黑底(或黑底灑金)的扇面,在扇面形成三角形、菱形等幾何圖形組成灑金圖案,此二類折扇應該是當時普通的折扇類型,但是由于傳世折扇多為書畫折扇,像這樣用施以幾何紋樣的折扇卻很少能流傳下來。

4、江西益宣王墓出土的折扇上繪制有云龍紋,扇骨上也雕刻龍紋,益宣王王妃孫氏棺內出土的折扇扇骨上刻有鳳穿云紋,這些都應當是皇家的專用之物。上海陸深墓中出土的黑底描金龍的折扇,依陸深身為太常寺卿看,可能是皇帝賞賜之物。江西益宣王王妃李氏墓出土的折扇,扇面貼大大小小的金箔片,扇面中心有一直徑8厘米的描金畫,似為月里嫦娥圖案,繞以祥云。這種風格有些類似日本中世(12世紀末~16世紀末)武士使用的軍扇,日本軍扇大都用金箔和圖六無錫華師伊夫婦墓出土玉扇墜銀箔在扇面上一面繪太陽,一面繪月亮,隨身攜帶代表順應天時,替天行道,以期保佑武士們在戰(zhàn)斗中獲取勝利。李氏折扇很可能受到了日本軍扇風格的影響,但其折扇月中繪嫦娥,則又是中國的傳統(tǒng)。

--------------------------------------------------------------------------------------

如果您喜歡折扇請聯(lián)系我們的在線客服或撥打電話:17768011578

了解盛風最新動態(tài)請關注我們微信公眾號